Was ist ein privater Darlehensvertrag

Ein privater Darlehensvertrag ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen zwei Privatpersonen, die sich über die Gewährung eines Geldbetrags einigen. Die rechtliche Grundlage bildet § 488 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Danach verpflichtet sich der Darlehensgeber, dem Darlehensnehmer einen Geldbetrag zu überlassen, während der Darlehensnehmer zur Rückzahlung und gegebenenfalls zur Zahlung von Zinsen verpflichtet ist.

Das Besondere an privaten Darlehen ist ihre Flexibilität. Anders als bei Bankkrediten können Laufzeit, Zinsen und Sicherheiten frei vereinbart werden. Trotzdem sollte der Vertrag sorgfältig formuliert sein, damit beide Parteien im Streitfall abgesichert sind.

Wann braucht man einen privaten Darlehensvertrag

1. Familiäre oder freundschaftliche Darlehen

Wenn du einem Angehörigen oder Freund Geld leihst, steht oft Vertrauen im Vordergrund. Doch gerade in engen Beziehungen können finanzielle Missverständnisse zu dauerhaften Konflikten führen. Ein schriftlicher Vertrag schützt nicht nur den Darlehensgeber, sondern auch den Darlehensnehmer, weil beide Parteien klare Beweise für ihre Vereinbarungen haben.

Der Vertrag dokumentiert, dass es sich rechtlich um ein Darlehen nach § 488 BGB handelt und nicht um eine Schenkung, die steuerliche Folgen haben könnte. Besonders bei größeren Summen oder längeren Laufzeiten ist dieser Nachweis entscheidend, um mögliche Forderungen des Finanzamts oder spätere Erbstreitigkeiten zu vermeiden.

In der Praxis ist es empfehlenswert, eine schriftliche Rückzahlungsvereinbarung mit konkreten Terminen zu treffen und – falls möglich – eine zinsfreie Variante zu wählen, um steuerliche Belastungen zu minimieren. Zudem können optionale Sicherheiten wie ein Schuldanerkenntnis oder eine Bürgschaft in den Vertrag aufgenommen werden, falls die Rückzahlung über mehrere Jahre erfolgen soll.

Expertentipp:

Auch bei familiären Darlehen ist es sinnvoll, den Vertrag zu datieren und von beiden Parteien handschriftlich zu unterzeichnen. So wird der Vertrag nachweisbar und kann im Streitfall leichter vorgelegt werden. Ergänze außerdem eine Zeile für Zeugenunterschriften – das erhöht die Beweiskraft.

2. Zinsloses Darlehen bei Hartz-IV-Bezug

Ein zinsloses privates Darlehen kann für Empfänger von Arbeitslosengeld II (Bürgergeld) oder anderen Sozialleistungen eine wichtige Hilfe sein, um kurzfristige finanzielle Lücken zu schließen. Nach § 11 Abs. 1 SGB II gelten erhaltene Geldbeträge grundsätzlich als Einkommen – es sei denn, sie müssen zurückgezahlt werden.

Das bedeutet: Nur wenn das Darlehen eindeutig als rückzahlbar dokumentiert ist, wird es nicht als Einkommen gewertet. Ein klar formulierter schriftlicher Vertrag ist hier also entscheidend, um Nachteile beim Bezug von Leistungen zu vermeiden. In der Vereinbarung sollte stehen, dass das Geld lediglich geliehen wird, mit einem festen Rückzahlungsplan und ohne Zinsen.

In der Praxis akzeptieren Jobcenter solche Verträge nur, wenn sie ernsthaft und nachvollziehbar geschlossen wurden. Dazu gehört auch, dass die Rückzahlung realistisch gestaltet ist – zum Beispiel mit kleinen monatlichen Raten. Ein formloses Schreiben oder eine bloße Absprache reichen nicht aus.

Expertentipp:

Achte darauf, dass der Vertrag eindeutig als „privates Darlehen“ bezeichnet wird und den Rückzahlungszeitraum klar benennt. Formulierungen wie „ich bekomme das Geld zurück, wenn möglich“ reichen dem Jobcenter nicht aus. Nur präzise Angaben verhindern, dass das Darlehen als Einkommen gewertet wird.

3. Darlehen unter Geschäftspartnern

Private Darlehen zwischen Geschäftspartnern oder Gesellschaftern sind ein häufig genutztes Instrument, um Kapital schnell verfügbar zu machen – beispielsweise für Investitionen, Liquiditätsüberbrückungen oder zur Projektfinanzierung. Im Gegensatz zu Bankkrediten sind solche Vereinbarungen flexibler, erfordern aber eine besonders präzise vertragliche Gestaltung.

Wichtig ist, dass der Vertrag nicht nur Betrag, Zinsen und Laufzeit regelt, sondern auch steuerlich sauber abgegrenzt wird. Bei Gesellschafterdarlehen muss sichergestellt sein, dass die Konditionen dem sogenannten Fremdvergleichsgrundsatz standhalten – also so gestaltet sind, wie sie auch zwischen unabhängigen Dritten üblich wären. Andernfalls kann das Finanzamt den Vertrag als verdeckte Einlage oder Schenkung werten, was zu steuerlichen Nachzahlungen führt.

Zudem sollte der Vertrag Regelungen zur vorzeitigen Rückzahlung, zu Sicherheiten (z. B. Bürgschaften, Sicherungsabtretungen) und zu Verzugszinsen enthalten. Auch ein schriftliches Schuldanerkenntnis ist sinnvoll, um die Forderung rechtlich abzusichern.

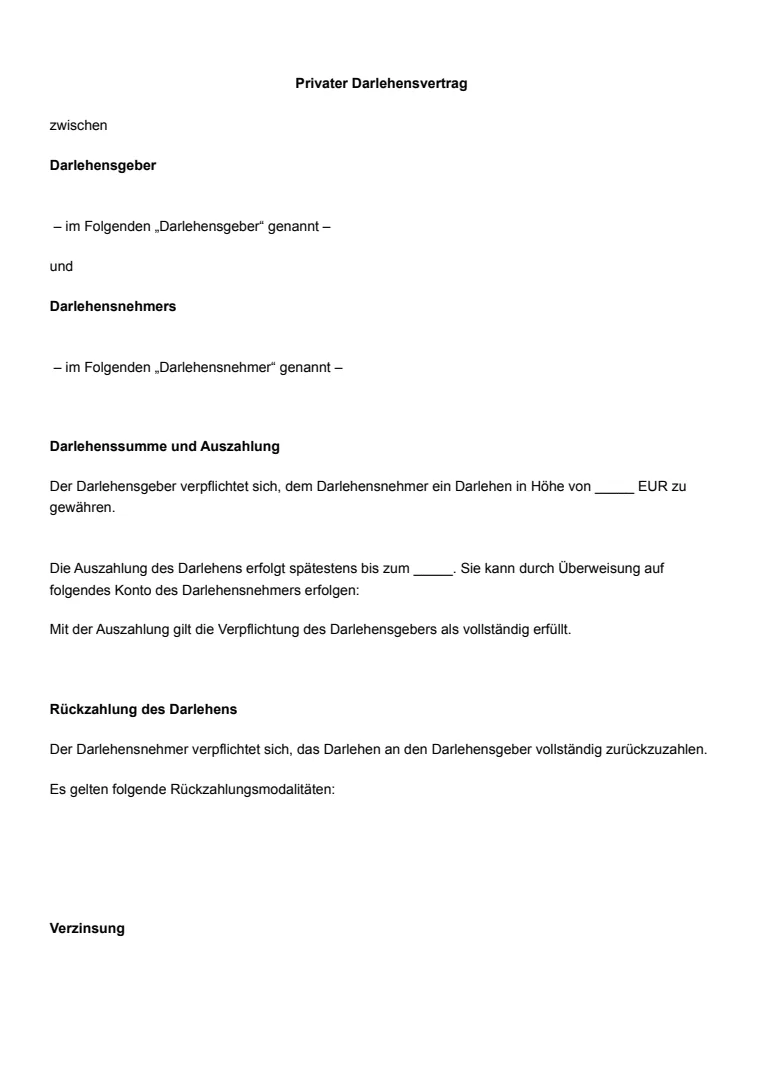

Wie erstellt man einen privaten Darlehensvertrag

1. Vertragsparteien genau angeben

Ein rechtssicherer privater Darlehensvertrag beginnt mit der klaren Identifizierung der Vertragsparteien. Beide Personen müssen mit vollständigem Namen, Geburtsdatum, Anschrift und Kontaktdaten angegeben werden. Diese Angaben sind nicht nur formale Höflichkeit, sondern schaffen die rechtliche Zuordnung des Vertragsverhältnisses. Nur so lässt sich später zweifelsfrei feststellen, wer Darlehensgeber und wer Darlehensnehmer ist.

Wenn eine Partei eine juristische Person ist, etwa eine GmbH, muss zusätzlich der Vertretungsberechtigte mit Titel und Funktion genannt werden. Auch Angaben zu Ausweisnummer oder Steuernummer können sinnvoll sein, insbesondere bei höheren Summen oder geschäftlichen Darlehen. Eine saubere Identifikation ist wichtig, um spätere Streitigkeiten über Vertragsgültigkeit oder Haftung zu vermeiden.

2. Höhe und Auszahlung des Darlehens

Die Darlehenssumme ist der zentrale Punkt des Vertrags. Sie sollte exakt in Zahlen und ausgeschrieben festgehalten werden, etwa: „Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer ein Darlehen in Höhe von 5.000 (fünftausend) Euro.“ Diese doppelte Schreibweise verhindert Zahlendreher oder Missverständnisse.

Der Auszahlungstermin und die Form der Zahlung (z. B. Überweisung auf ein bestimmtes Konto) sollten ebenfalls präzise definiert werden. Eine Überweisung ist dabei stets besser als Barzahlung, da sie einen objektiven Nachweis über den Geldfluss schafft. Zudem kann im Vertrag festgelegt werden, ob die Auszahlung in einer Summe oder in Teilbeträgen erfolgt – etwa bei langfristigen Finanzierungen.

Für steuerliche Klarheit kann eine Klausel aufgenommen werden, die festhält, dass das Darlehen aus privaten Mitteln stammt und nicht im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit vergeben wurde.

3. Vereinbarung von Zinsen

Ob ein privates Darlehen verzinst oder zinslos vergeben wird, hängt von der individuellen Vereinbarung ab. Viele familiäre oder freundschaftliche Darlehen werden zinslos gewährt, um den Rückzahler nicht zusätzlich zu belasten. Wird jedoch eine Verzinsung vereinbart, muss der Zinssatz in Prozent pro Jahr (p. a.) klar angegeben werden, beispielsweise: „Der Darlehenszins beträgt 2,5 % p. a.“

Gemäß § 138 BGB dürfen Zinsen nicht sittenwidrig hoch sein. Das bedeutet, sie dürfen den marktüblichen Zinssatz nicht um mehr als 100 % übersteigen. Ein zu hoher Zinssatz kann zur Nichtigkeit des Vertrags führen. Deshalb empfiehlt es sich, sich an den aktuellen Marktzinsen zu orientieren. Außerdem sollte der Vertrag klarstellen, wann und wie die Zinsen gezahlt werden – monatlich, vierteljährlich oder jährlich.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Bei zinslosen Darlehen an nahe Angehörige kann das Finanzamt unter Umständen eine fiktive Verzinsung annehmen, wenn dadurch steuerliche Vorteile entstehen. Hier lohnt sich eine kurze steuerliche Prüfung, insbesondere bei höheren Beträgen.

Expertentipp:

Wenn du Zinsen vereinbarst, orientiere dich an den aktuellen Basiszinssätzen der Deutschen Bundesbank. So stellst du sicher, dass dein Vertrag nicht als wucherisch gilt (§ 138 BGB). Gleichzeitig schützt ein marktgerechter Zinssatz den Darlehensnehmer und signalisiert faire Bedingungen.

4. Rückzahlung und Fristen

Die Regelung der Rückzahlungspflicht ist einer der wichtigsten Bestandteile des Vertrags. Sie sollte sowohl den Zeitpunkt der ersten Rate, die Höhe der einzelnen Raten, als auch das Enddatum der Rückzahlung enthalten. Besonders empfehlenswert ist ein Tilgungsplan, der alle Zahlungstermine und Beträge tabellarisch aufführt. So kann jede Seite jederzeit nachvollziehen, wie viel bereits getilgt wurde.

Je nach Vereinbarung kann die Rückzahlung in gleichbleibenden Raten (Annuitätendarlehen) oder variablen Beträgen erfolgen. Wichtig ist, festzuhalten, ob eine vorzeitige Rückzahlung zulässig ist – und wenn ja, ob dafür Kosten oder Abschläge anfallen.

Im Vertrag kann außerdem geregelt werden, wann Zahlungsverzug eintritt. Nach § 286 BGB gerät der Darlehensnehmer spätestens 30 Tage nach Fälligkeit in Verzug, sofern er zuvor ordnungsgemäß zur Zahlung aufgefordert wurde. Hier kann eine Verzugszinsklausel aufgenommen werden, die dem gesetzlichen Rahmen (aktuell 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz) entspricht.

5. Sicherheiten und Garantien

Sicherheiten sind kein Muss, aber sie bieten dem Darlehensgeber wertvollen Schutz. Typische Sicherheiten sind Bürgschaften, Pfandrechte, Eigentumsvorbehalte oder Abtretungen von Forderungen. Je nach Höhe des Darlehens kann auch eine Kombination mehrerer Sicherheiten sinnvoll sein.

Eine Bürgschaft (§ 765 BGB) ist besonders üblich: Eine dritte Person verpflichtet sich, die Rückzahlung zu übernehmen, falls der Darlehensnehmer zahlungsunfähig wird. Auch die Verpfändung von Gegenständen (z. B. Fahrzeug, Schmuck, Wertpapiere) kann als Absicherung dienen. Wichtig ist, dass solche Vereinbarungen schriftlich dokumentiert und konkret beschrieben werden, etwa mit Seriennummern oder Gutachten.

Bei Geschäftsdarlehen können Garantien auch durch Unternehmensanteile oder Abtretungen von Forderungen erfolgen. Diese Vereinbarungen sollten jedoch mit juristischer Sorgfalt formuliert werden, da sie im Streitfall nur bei klarer Nachweisbarkeit wirksam sind.

Was sollte ein privater Darlehensvertrag enthalten

Ein vollständiger privater Darlehensvertrag sollte folgende Punkte abdecken:

- Vertragsparteien: Name, Adresse, Geburtsdatum

- Darlehenssumme: Betrag und Währung

- Zinsen: Zinssatz oder ausdrückliche Zinsfreiheit

- Rückzahlungsbedingungen: Raten, Fristen, Endfälligkeit

- Sicherheiten: optional

- Kündigungsklausel: Regelung nach § 489 BGB

- Gerichtsstand: Sitz des Darlehensgebers oder nach Vereinbarung

- Unterschriften: eigenhändige Signaturen beider Parteien

Darüber hinaus sollten Anhänge wie Zahlungspläne oder Sicherheitenlisten direkt im Vertrag vermerkt werden. Das erleichtert den Nachweis und schafft Klarheit.

Praktische Tipps für den privaten Darlehensvertrag

- Alles schriftlich festhalten: Auch bei engen Beziehungen gilt: Schriftform schafft Vertrauen und Nachweisbarkeit.

- Klare Rückzahlungsmodalitäten: Lege Raten, Fälligkeiten und Überweisungswege fest. So vermeidest du Missverständnisse.

- Dokumentiere jede Zahlung: Überweisungen oder Quittungen dienen als Beleg. Das ist besonders wichtig, falls es später zu Streit kommt.

- Aktuelle rechtliche Grundlagen prüfen: Die Gesetzeslage kann sich ändern. Mit Legally.io arbeitest du stets mit aktuellen Vorlagen und Regelungen.

- Vermeide unrealistische Zinsen: Überhöhte Zinsen können zur Unwirksamkeit des Vertrags führen (§ 138 BGB). Wähle marktübliche Werte.

Expertentipp:

Verwende für jeden privaten Darlehensvertrag dieselbe Struktur und sichere alle Versionen ab. Mit Legally.io kannst du Verträge archivieren, Änderungen dokumentieren und Absprachen revisionssicher speichern – das schützt dich vor rechtlichen Unsicherheiten und erleichtert Nachweise bei Behörden oder Banken.

Wichtige Erkenntnisse

Ein privater Darlehensvertrag ist immer dann erforderlich, wenn Geld zwischen Privatpersonen verliehen wird. Er sichert beide Parteien ab, schafft Transparenz und regelt Rückzahlung, Laufzeit und Zinsen eindeutig.

Ein sauber formulierter Vertrag ist die Grundlage für eine vertrauensvolle Vereinbarung. Mit einer geprüften Vorlage von Legally.io stellst du sicher, dass dein Dokument alle rechtlich relevanten Punkte enthält und deinen Interessen entspricht.

Die Kombination aus juristischer Präzision und klarer Sprache macht den Vertrag sowohl verständlich als auch rechtssicher.