Was ist ein Werkvertrag

Der Werkvertrag ist in den §§ 631 bis 650v BGB geregelt. Der Unternehmer schuldet dem Auftraggeber die Herstellung eines bestimmten Werkes, während der Auftraggeber zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet ist.

Das Besondere liegt darin, dass nicht nur die Tätigkeit, sondern der konkrete Erfolg geschuldet wird. Wird das Werk nicht vertragsgemäß hergestellt, hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt oder Schadensersatz nach § 634 BGB.

Expertentipp:

Achte darauf, in deinem Vertrag eine klare Abgrenzung zwischen Werkvertrag und Dienstvertrag vorzunehmen. Gerade bei IT- oder Beratungsprojekten verschwimmen die Grenzen oft. Ein sauber formulierter Leistungsgegenstand verhindert spätere Streitigkeiten über die Art der Vergütung.

Wann braucht man einen Werkvertrag

1. Bauprojekte

Im Bauwesen ist der Werkvertrag Standard. Ein Bauunternehmen verpflichtet sich, ein Haus, einen Anbau oder eine Sanierung nach den vereinbarten Plänen fertigzustellen. Entscheidend ist, dass nicht nur einzelne Arbeitsstunden bezahlt werden, sondern das fertige Bauwerk als Erfolg geschuldet ist. Der Auftraggeber kann die Abnahme verweigern, wenn das Werk mangelhaft ist (§ 640 BGB). Dadurch entsteht für den Unternehmer ein starkes Haftungsrisiko, das durch präzise Bau- und Leistungsbeschreibungen im Vertrag abgesichert werden sollte. Besonders bei größeren Projekten werden oft Teilabnahmen oder Abschlagszahlungen nach § 632a BGB vereinbart, um die Finanzierung zu erleichtern und beide Seiten zu schützen.

Expertentipp:

Bei Bauprojekten ist es sinnvoll, Zwischenabnahmen zu vereinbaren. So erkennst du frühzeitig Mängel, und der Unternehmer kann rechtzeitig nachbessern. Das spart Kosten und Zeit im Vergleich zur alleinigen Endabnahme.

2. IT und Softwareentwicklung

Auch in der IT-Branche ist der Werkvertrag häufig die richtige Vertragsart, vor allem, wenn es um ein klar definiertes Ergebnis wie eine funktionsfähige App oder eine maßgeschneiderte Software geht. Hier ist die genaue Spezifikation entscheidend: Welche Funktionen soll das Programm haben, auf welchen Systemen soll es laufen und bis wann muss es einsatzbereit sein. Ein bloßes „Programmieren nach Aufwand“ kann in Richtung Dienstvertrag gehen, während die Verpflichtung zur Fertigstellung einer funktionierenden Anwendung den Werkvertrag ausmacht. Gerade bei IT-Projekten ist es sinnvoll, Meilensteine und Abnahmetests vertraglich festzuhalten, um späteren Streit über die Funktionsfähigkeit zu vermeiden.

3. Kreativ- und Medienbranche

Designerinnen, Fotografen oder Filmemacher schließen oft Werkverträge ab, weil sie ein bestimmtes Endprodukt schulden – etwa ein Logo, eine Fotoserie oder einen fertigen Imagefilm. In diesen Fällen sind die Qualität und die konkrete Ausgestaltung besonders wichtig. Während die Kreativleistung einen großen künstlerischen Spielraum bietet, gilt dennoch: Das vereinbarte Ergebnis muss abgenommen werden können. Wird das Werk nicht vertragsgemäß hergestellt, stehen dem Auftraggeber die Gewährleistungsrechte nach § 634 BGB zu. Ein klarer Werkvertrag schützt hier beide Seiten – den Kreativen vor unbegrenzten Änderungswünschen und den Auftraggeber vor unbrauchbaren Ergebnissen.

4. Reparatur und Handwerk

Werkverträge sind auch im klassischen Handwerk weitverbreitet. Ob bei der Autoreparatur, der Installation einer Heizungsanlage oder beim Bau von Möbeln: Immer wird ein funktionierendes Ergebnis geschuldet. Bleibt die Reparatur erfolglos oder ist das Möbelstück mangelhaft, kann der Kunde Nachbesserung verlangen oder den Preis mindern. Besonders in diesen Branchen ist es wichtig, klare Vereinbarungen über Materialkosten, Arbeitsumfang und Gewährleistungsfristen zu treffen. Viele Streitigkeiten entstehen, wenn nicht eindeutig festgelegt ist, welche Arbeiten im Preis enthalten sind und welche Zusatzleistungen gesondert berechnet werden dürfen.

5. Zusammenfassung

Immer wenn das konkrete Ergebnis – und nicht die bloße Arbeitszeit – im Mittelpunkt steht, ist der Werkvertrag die passende Vertragsform. Er verschafft Auftraggebern die Sicherheit, dass sie tatsächlich ein funktionierendes Werk erhalten, und verpflichtet Auftragnehmer zur Lieferung eines abnahmefähigen Ergebnisses. Gleichzeitig bietet er einen klaren rechtlichen Rahmen, um Ansprüche bei Mängeln oder Verzögerungen geltend zu machen.

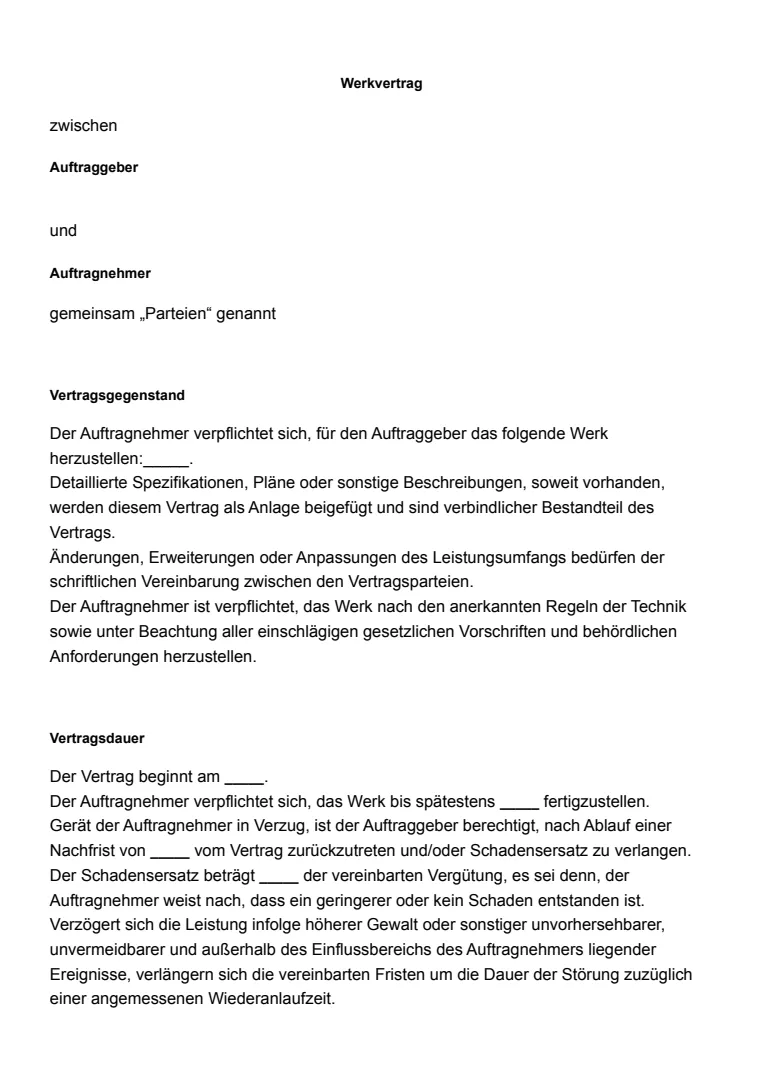

Wie erstellt man einen Werkvertrag

1. Parteien festlegen

Benenne beide Parteien eindeutig mit vollständigem Namen, Rechtsform, Registernummer, Sitz, Vertretungsberechtigten und Zustellanschrift. Gib außerdem Ansprechpartner mit E-Mail und Telefon an, um spätere Abstimmungswege zu klären.

Prüfe, ob Unterauftragnehmer eingesetzt werden dürfen und ob dafür eine Zustimmungspflicht gilt. Lege fest, wer geistiges Eigentum hält, wer Daten verarbeitet und ob Vertraulichkeitsvereinbarungen und Auftragsverarbeitungsverträge erforderlich sind. So stellst du sicher, dass Ansprüche und Kommunikation jederzeit zuordenbar sind.

2. Leistungsbeschreibung

Beschreibe das Werk so konkret, dass am Ende objektiv geprüft werden kann, ob der Erfolg erreicht ist. Definiere Deliverables, Qualitätskriterien, Messgrößen, technische Standards, Dokumentation, Schnittstellen, Kompatibilität, Sicherheitsanforderungen und die Sprache der Leistung.

Grenze den Umfang ab, indem du Annahmen, Abhängigkeiten und ausdrücklich ausgeschlossene Leistungen aufführst. Richte ein strukturiertes Change-Request-Verfahren ein, inklusive Auswirkung auf Zeit und Vergütung. Lege fest, welche Drittsoftware oder Lizenzen genutzt werden und wer sie beschafft. Je präziser der Scope, desto geringer das Risiko von Nachforderungen und Abnahmestress.

3. Vergütung regeln

Wähle ein passendes Preismodell und beschreibe es sauber. Bei Festpreis gilt die Lieferung des vereinbarten Werkes zum festen Entgelt. Bei Abrechnung nach Aufwand definiere Stundensätze, Budgetdeckel, Freigabeprozesse und Taktung der Zeiterfassung. Für Bau und komplexe Projekte bewährt sich ein Meilensteinplan mit Abschlagszahlungen nach Leistungserbringung.

Lege Zahlungsziel, Rechnungsmodalitäten, Umsatzsteuer, Spesenregelung und Nachweise fest. Vereinbare Sicherungsinstrumente wie Einbehalt bis zur Abnahme oder eine Vertragserfüllungsbürgschaft bei hohen Volumina. Regle Preisänderungen transparent, etwa bei Materialpreisindizes oder Kundenverschulden durch fehlende Mitwirkung. Verzugszinsen, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte sollten eindeutig geregelt sein.

Expertentipp:

Vermeide pauschale Preisabreden ohne klare Leistungsdefinition. Lege stattdessen detaillierte Zahlungspläne mit Meilensteinen fest. So stellst du sicher, dass die Vergütung im Einklang mit dem Bau- oder Leistungsfortschritt steht und keine Seite finanziell überlastet wird.

4. Fristen und Termine

Arbeite mit einem verbindlichen Terminplan, der Meilensteine, Abhängigkeiten und Puffer ausweist. Bestimme, ob Kalender- oder Arbeitstage gelten, und definiere Eskalationsstufen bei Verzögerungen, etwa Informationspflichten, Nachfristsetzung und neue Terminfreigaben.

Verankere Mitwirkungspflichten des Auftraggebers mit konkreten Fristen, denn fehlende Zuarbeit verlängert regelmäßig die Ausführungszeit. Regle eine angemessene Fristverlängerung bei Änderungen, höherer Gewalt oder behördlichen Auflagen. Für kritische Deadlines kannst du eine Vertragsstrafe pro Verzugstag vorsehen, gedeckelt und im Verhältnis zum Gesamthonorar. Ein sauberer Terminmechanismus verhindert Streit über Verantwortlichkeiten.

5. Abnahme und Gewährleistung

Beschreibe ein formales Abnahmeverfahren mit Prüfkatalog, Testfällen und Fristen. Vereinbare Teilabnahmen für abgeschlossene Meilensteine und nutze eine Abnahmebescheinigung, die den Zustand dokumentiert. Lege fest, wann eine fiktive Abnahme greifen kann und wie mit geringfügigen Mängeln verfahren wird.

Bestimme Mängelrechte, Fristen zur Nacherfüllung, maximale Nachbesserungsrunden und die Reihenfolge der Rechte wie Nachbesserung, Minderung, Rücktritt und Schadensersatz. Definiere die Verjährungsfristen passend zum Werktyp, etwa länger bei Bauwerken. Kopple die Schlusszahlung an die Abnahme und eine mängelfreie Leistung. Regle, wann Nutzungsrechte und Gefahr übergehen und wie Wartung oder Support nach Abnahme aussehen. So stellst du sicher, dass das Projekt sauber endet und Restleistungen klar abgewickelt werden.

Welche Inhalte gehören in einen Werkvertrag

Ein vollständiger Werkvertrag sollte mindestens folgende Inhalte haben:

- Vertragsparteien (Name, Anschrift, Kontaktdaten)

- Genaue Leistungsbeschreibung (z. B. Erstellung einer Software mit definierten Features)

- Vergütung und Zahlungsmodalitäten

- Fertigstellungsfristen

- Abnahmevereinbarung

- Gewährleistung und Haftung nach §§ 633 ff. BGB

- Kündigungsregelungen (§ 648 BGB)

- Gerichtsstand und anwendbares Recht

Praktische Tipps für den Werkvertrag

Einige Hinweise aus der Praxis helfen dir, Risiken zu vermeiden:

- Leistung präzise beschreiben: Je detaillierter, desto weniger Streit bei der Abnahme

- Zahlungspläne vereinbaren: Abschläge bei Bauprojekten reduzieren das Risiko für beide Seiten

- Mängelrechte kennen: Nach § 634 BGB hast du Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz.

- Kündigungsrechte beachten: Auftraggeber:innen können jederzeit kündigen, müssen aber die vereinbarte Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen zahlen (§ 648 BGB).

- Digital dokumentieren: Mit Legally.io kannst du Änderungen, Versionen und Abnahmen rechtssicher online festhalten.

Expertentipp:

Gerade bei digitalen Projekten lohnt es sich, die Kommunikation schriftlich und strukturiert festzuhalten – etwa in einem Projekttagebuch oder einem Tool zur Vertragsverwaltung. So kannst du im Streitfall belegen, welche Absprachen getroffen wurden.

Wichtige Erkenntnisse

Der Werkvertrag ist die richtige Vertragsform, wenn der konkrete Erfolg im Mittelpunkt steht. Er bietet beiden Parteien Sicherheit, indem er Leistungen, Termine und Vergütung klar definiert.

Eine präzise Formulierung der Leistungsbeschreibung und eine saubere Abnahmevereinbarung sind entscheidend, um Konflikte zu vermeiden. Mit einer geprüften Vorlage und einem professionellen Dokumententool stellst du sicher, dass alle rechtlich relevanten Punkte enthalten sind und deine Interessen geschützt bleiben.